この記事では、特定技能2号の概要および分野別の資格取得要件について解説します。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能2号は、特定技能1号での経験を経て熟練した技能を身につけた外国人材が、引き続き活躍できるよう設けられた制度で、介護分野を除く11分野がその対象です。

|

特定技能1号 |

特定技能2号 |

|

| 該当性 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |

| 在留資格 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新、上限無し |

| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |

| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) | 試験等での確認は原則として不要 |

| 家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |

| 支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |

| 分野 | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業(全 16 分野) | ビルクリーニング、工業製品製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、(自動車運送業)、(鉄道)、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、(林業)、(木材産業) ( )は省令等改正予定 |

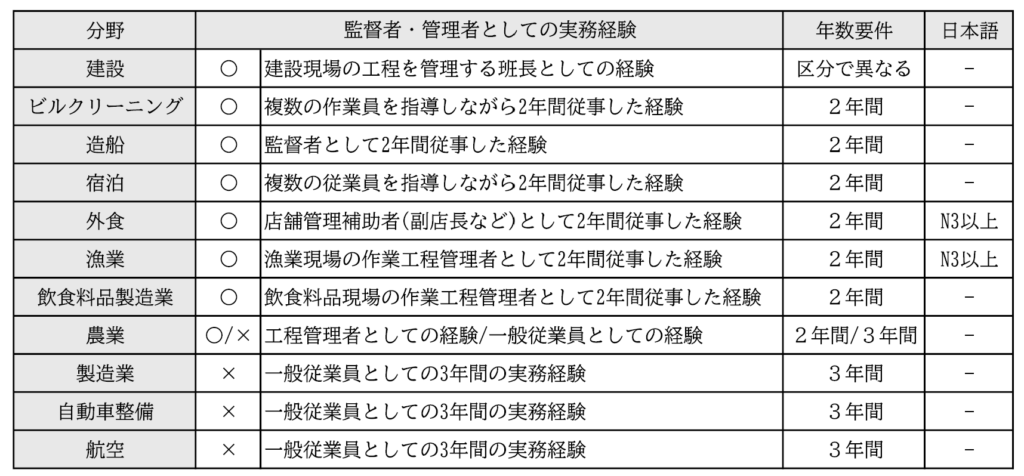

実務経験・日本語レベル要件(まとめ)

特定技能分野によっては、監督者・管理者としての実務経験が必要となります。また、求められる実務経験年数も異なります。

実務経験年数は、特定技能2号評価試験ルートの場合は、受験する際に必要です。

技能検定ルートの場合は、特定技能2号への在留資格変更申請までに必要です。

分野別取得要件(詳細)

工業製品製造業分野

(旧素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)

製造業分野特定技能2号の在留資格を取得するには「特定技能2号評価試験ルート」と「技能検定ルート」の2つのルートがあります。在留資格を取得するためには、この2つのルートのうちいずれかの条件を満たす必要があります。

<特定技能2号評価試験ルート>

以下3つ全てを満たす必要があります。

①ビジネス・キャリア検定3級取得。

- 生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか。

②製造分野特定技能2号評価試験の合格。

- 機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか。

③日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること。

- 2号評価試験の申込時に必要となります。

<技能検定ルート>

以下2つ全てを満たす必要があります。

①技能検定1級取得。

- 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか。

②日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること。

- 出入国在留管理庁への届出の際に必要となります。

(出典・試験日程など最新情報) 経済産業省ホームページ

宿泊分野

宿泊分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の要件をいずれも満たす必要があります。

①「宿泊分野特定技能2号評価試験」の合格。

- 当試験は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の様々な業務について、非定型的な内容も含め、熟練した技能で独力で実施できることを認定するためものです。

②宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験を有すること。

- 令和5年6月9日の時点で、宿泊分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら業務に従事する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱われます。

(出典・試験日程など最新情報) 観光庁ホームページ

建設業分野

建設業分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の要件をいずれも満たす必要があります。

①「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」の合格。

- 当試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するためのものです。

②班長として一定の実務経験を有すること。

- 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を有すること。

<実務経験の年数>

(1) 建設キャリアアップシステムの能力評価基準の設定のある職種の場合

→ 能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」

(2) 建設キャリアアップシステムの能力評価基準の設定のない職種の場合

→ 就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であること

(出典・試験日程など最新情報) 国土交通省ホームページ

ビルクリーニング分野

ビルクリーニング分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の要件をいずれも満たす必要があります。

①「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級(ビルクリーニング)」の合格。

- 当試験は建築物(住宅を除く。)内部の清掃を自らの判断で適切な方法等で行い、複数の作業員を指導しながら現場を管理し、同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務を行うことができる技能を有する者であることを認定するためものです。

②建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を2年以上有すること。

- 令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、ビルクリーニング分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱われます。

(出典・試験日程など最新情報) 厚生労働省ホームページ

農業分野

<耕種農業の場合>

農業分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の要件をいずれも満たす必要があります。

①「2号農業技能測定試験」に合格。

- 当該試験は、耕種農業の各種農作業について、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有していることを認定するためのものです。

②耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験を有すること。

- その者が耕種農業の現場において、自然条件の変化に応じ、自らの判断により業務を遂行しながら、複数の作業員に指示等する管理者としての能力を有することを認定するものです。

<畜産農業の場合>

農業分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の要件をいずれも満たす必要があります。

①「2号農業技能測定試験」に合格。

- 当該試験は、畜産農業の各種農作業について、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有していることを認定するものです。

②畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は畜産農業の現場における3年以上の実務経験を有すること。

- その者が畜産農業の現場において、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じ、自らの判断により業務を遂行しながら、複数の作業員に指示等する管理者としての能力を有することを認定するものです。

(出典・試験日程など最新情報) 農林水産省ホームページ

漁業分野

<漁業の場合>

漁業分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の要件をいずれも満たす必要があります。

①「2号漁業技能測定試験」の合格。

- 当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものです。

②登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること。

- 令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、漁業分野(漁業区分)の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。

③「日本語能力試験(N3以上)」の合格。

- 安全確保のための咄嗟の指示への理解力、他の作業員に対する適切な指示等を行うことが可能であり、漁労長等を補佐するに当たって支障がない程度の能力を有するものと認めるためのものです。

<養殖業の場合>

漁業分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の要件をいずれも満たす必要があります。

①「2号漁業技能測定試験」の合格。

- 当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものです。

②養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること。

- 令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、漁業分野(養殖業区分)の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。

③「日本語能力試験(N3以上)」の合格。

- 安全確保のための咄嗟の指示への理解力、他の作業員に対する適切な指示等を行うことが可能であり、漁労長等を補佐するに当たって支障がない程度の能力を有するものと認めるためのものです。

(出典・試験日程など最新情報) 水産庁ホームページ

飲食料品製造業分野

飲食料品製造業分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の要件をいずれも満たす必要があります。

①「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」の合格。

- 当該試験は、熟練した技能を持って、飲食料品全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)に関する作業を自らの判断で適切に行うことができる能力を有することを認定するためのものです。

②飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(以下「管理等実務経験」という。)を2年以上有すること。

- 令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減じた期間を目安とした管理等実務経験を積んでいること。

(出典・試験日程など最新情報) 農林水産省ホームページ

外食業分野

外食業分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の要件をいずれも満たす必要があります。

①「外食業特定技能2号技能測定試験」の合格。

②食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験を2年以上有すること。

③「日本語能力試験(N3以上)」の合格。

(出典・試験日程など最新情報) 農林水産省ホームページ

自動車整備分野

自動車整備分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の要件をいずれも満たす必要があります。

①「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級」の合格。

②道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(以下「認証工場」という。)における実務経験を有すること。

(出典・試験日程など最新情報) 国土交通省ホームページ

<この記事の執筆者>

きたむら行政書士事務所

行政書士 北村 重男

出入国在留管理局申請取次資格者