Author Archive

外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて

未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」(令和5年4月27日教育未来創造会議)等を踏まえ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」の対象者要件が一部緩和されました(令和6年2月29日~)。

詳しくはこちらを記事をご覧ください。

・「技術・人文知識・国際業務」について

・「特定活動46号」について

(出典)

外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて/出入国在留管理庁HPより

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。

複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。

初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。

まずはお気軽にご連絡ください。

フィリピン人雇用とDMW登録

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザでフィリピン人を雇用する場合は、原則、認定送出機関を通じて雇用し、受入機関のフィリピン移住労働局(DMW)への登録が必要になります。

この記事では、フィリピン人を雇用する場合の手続きの流れとDMW登録について解説します。

フィリピン人を雇用する場合の手続き

フィリピン人を雇用する場合は、原則として直接雇用は禁止されており、フィリピン認定送出機関を通じて雇用し、フィリピン移住労働者省(DMW(旧POEA))に受入機関の登録が必要となります。

ここで、注意が必要なのは、就労ビザとは在留資格「技能実習」「特定技能」だけでなく、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「高度専門職」「技能」などの高度人材(Professionals/Skilled Workers)も一定の免除条件を満たす場合を除いて含まれることです。

なお、「永住者」「配偶者」「定住者」など身分系の在留資格を既に持っている場合は、DMW登録は不要とのことです。

また、フィリピンから新たに受入れる場合だけでなく、すでに日本に在住する方を受入れる場合も同様にフィリピン認定送出機関を通じて雇用し、受入機関のDMWへの登録が必要となります。

DMWへの登録はフィリピン政府が認定した送出機関のみが行うことができます。また、DMW登録には移住労働者事務所(MWO)の推薦書が必要で、受入機関代表者の面接が行われる場合があります。

もし、DMW登録をしていなかった場合は、フィリピン出国時に必要な海外雇用許可証(OEC)を取得できないためフィリピンを出国できません。一時帰国して再出国する際もOECの提示が必要となります。

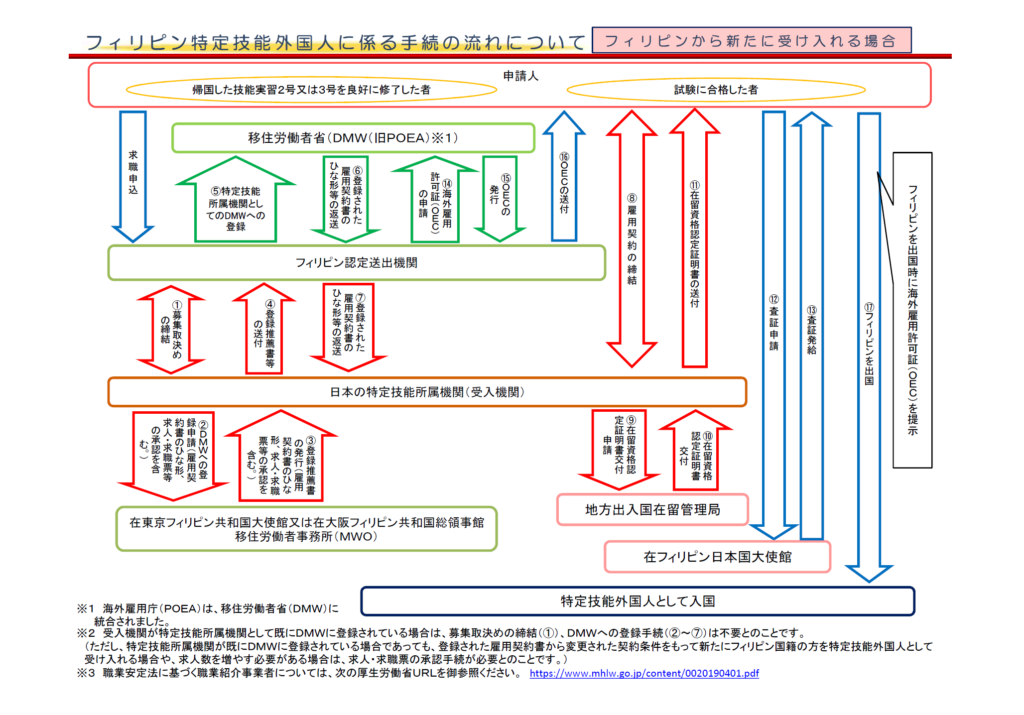

フィリピンから新たに受入れる場合の手続きの流れ

下図は出入国在留管理庁のホームページに掲載されている、特定技能外国人に係る手続きの流れですが、他の就労ビザの手続きも同じ流れになります。

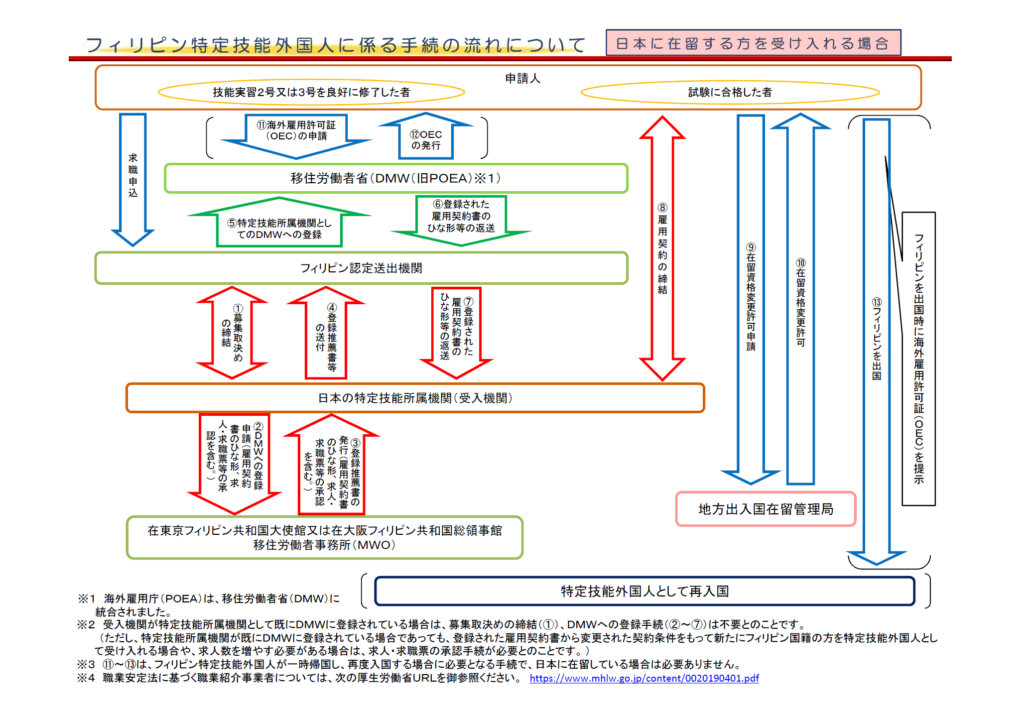

日本に在留する方を受入れる場合の手続きの流れ

すでに日本に在留するフィリピン人を雇用する場合も同様に認定送出機関を通じて雇用しDMW登録が必要となります。

まとめ

フィリピン人を雇用する場合は他の国と異なり、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザなどの高度人材であってもフィリピン側の手続きが必要になることに注意が必要です。

また、フィリピン側から賃金など雇用条件についても指導を受けるため、在留資格申請前にDMW登録を済ませることが必要です。さらに、DMW登録ができても在留資格許可が得られるとは限られないため、採用のリスクは残ることを留意した上で手続きを行うことが必要です。

関連ページ

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。

複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。

初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。

まずはお気軽にご連絡ください。

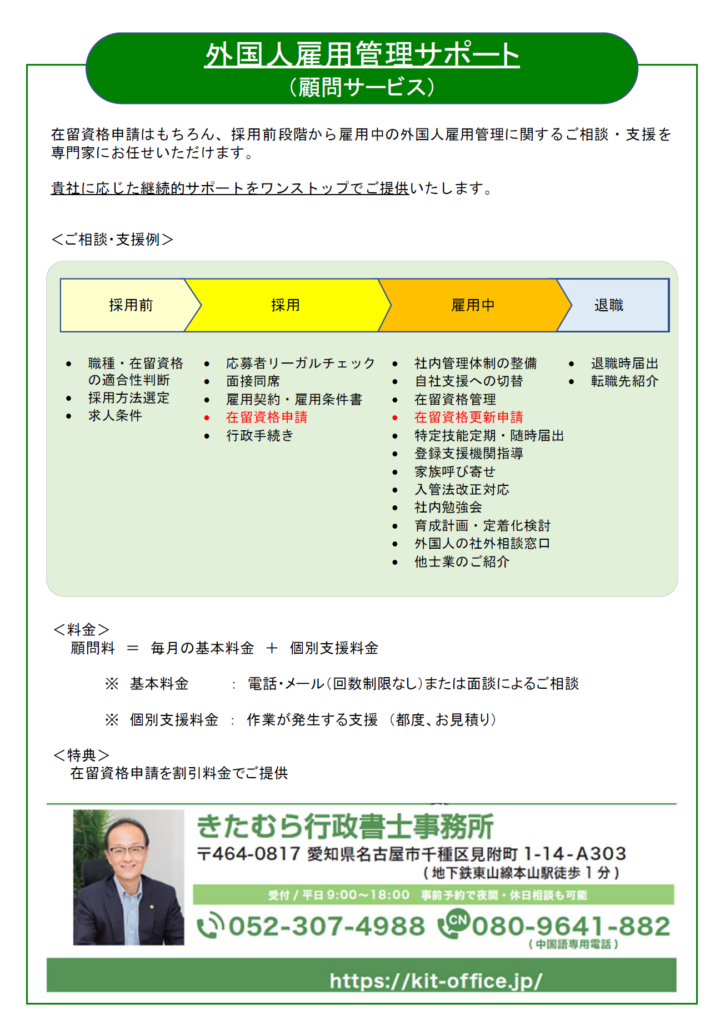

外国人雇用管理サポートの概要

外国人雇用管理でお悩みはございませんか。

きたむら行政書士事務所では、外国人を安心して雇用できるように継続的なアドバイス・サポートサービスをご提供しています。お気軽にお問合せ下さい。

関連記事

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。

複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。

初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。

まずはお気軽にご連絡ください。

留学生の就労ビザ申請<受付中>

今年卒業予定で就職先が決まった留学生の、在留資格変更許可申請手続きを受付中です。

(「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザへの変更など)

まずは、お電話で無料相談をご利用ください。

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。

複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。

初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。

まずはお気軽にご連絡ください。

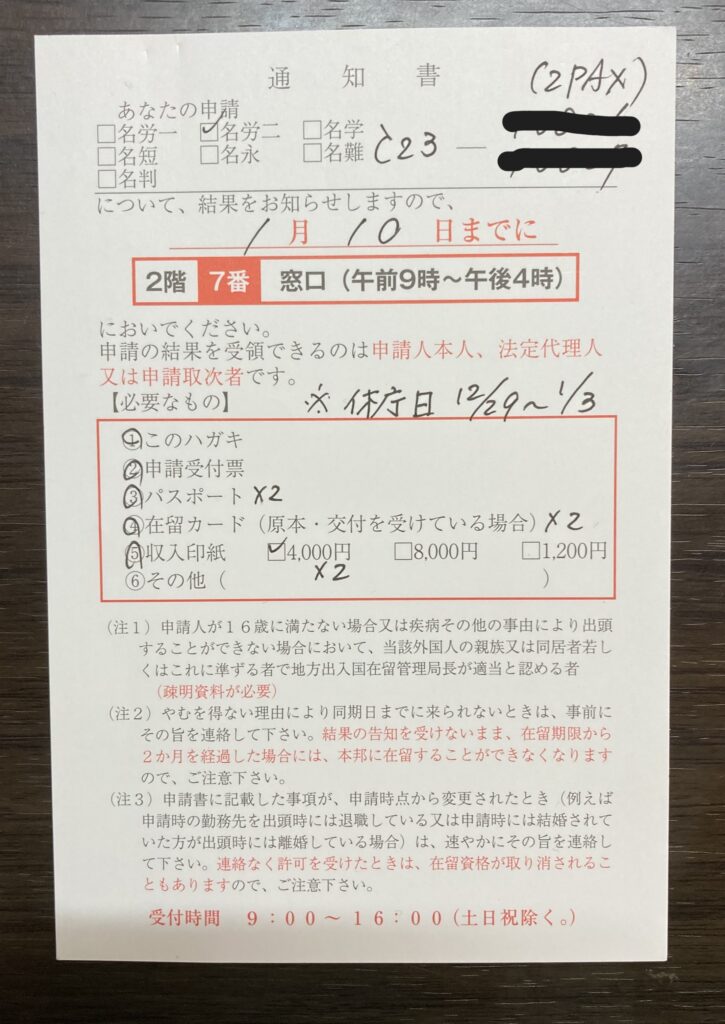

特定技能の転職・変更許可通知書が届きました

2名のベトナム人の特定技能(ビルクリーニング)外国人が、名古屋市内のビルクリーニング会社に転職するにあたり、在留資格変更許可申請の許可通知書が届きました。細心の注意をはらって申請したことで入管から問合せや資料提出通知書もなく、最短で許可を得ることができました。年末ぎりぎりでしたが、さっそく在留カードを受取りに行ってきました。

申請日 11/22

許可通知 12/25

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。

複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。

初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。

まずはお気軽にご連絡ください。

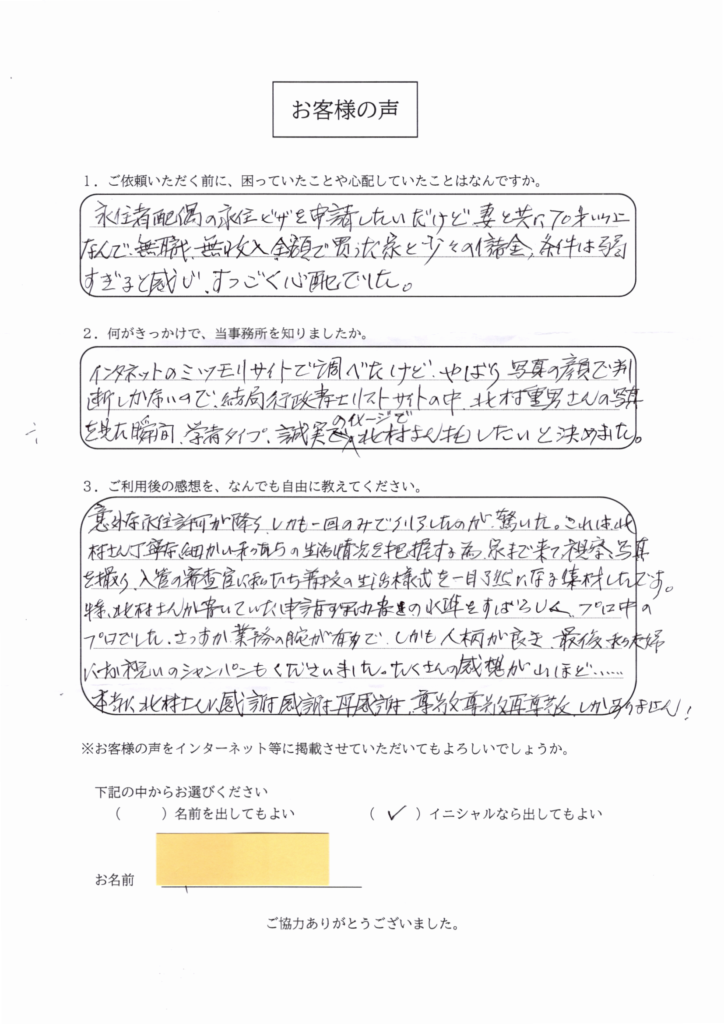

■お客様の声(G.S様(中国人、永住者の配偶者→永住者))

概要

中国人の方の「永住者の配偶者」から「永住者」への在留資格変更許可申請

| お問合せ(WeChat) | 2023年1月 |

| 無料相談・ご契約 | 2023年2月3日 |

| 入管申請(申請取次) | 2023年2月27日 |

| 許可通知(はがき到着日) | 2023年8月7日 |

| 在留カードのお渡し | 2023年8月14日 |

在留資格「永住者」の許可要件はこちらで解説しています。

背景

申請人のG.S様(中国人夫、「永住者の配偶者」)は来日して8年になりますが、奥様(中国人妻・「永住者」)とともにご高齢で、無職・無収入でしたが、より身分が安定な「永住者」への在留資格変更を希望されていました。

そこで、永住許可申請をするにあたり、お持ちの資産(持ち家、貯金)と今後の生活の見通しを示して、安定に生活できることを丁寧に理由書で説明したこと等により、申請から5か月ちょっとで無事に永住許可を得ることができました。

行政書士に依頼した理由はなんですか。

夫婦ともに高齢のため、無職・無収入の状態で、持ち家と少々貯金がありましたが、永住許可が得られるかすごく心配でした。(要約)

どうやって当事務所を知りましたか。

インターネットで検索して、顔写真を見て誠実なイメージを持ち、依頼を決めました。(要約)

依頼した感想を教えてください。

意外にも一回の申請で許可が得られて驚きました。これは入念に資料を準備して申請書を作成してもらったおかげです。さすがプロだと思いました。業務の腕が確かで人柄も良く、本当に感謝、感謝しかありません。(要約)

永住許可おめでとうございます!

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。

複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。

初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。

まずはお気軽にご連絡ください。

永住者の配偶者からの許可事例

G.S様 (中国)

概要

名古屋市にお住まいで、中国人の方の「永住者の配偶者」から「永住者」への在留資格変更許可申請

お問合せ (WeChat) :2023年1月25日

無料相談・ご契約 :2023年2月3日

入管申請 (名古屋入管) :2023年2月27日

許可通知 (はがき到着日) :2023年8月7日

在留カードのお渡し :2023年8月14日

背景

申請人のG.S様 (中国人夫、在留資格「永住者の配偶者」) は名古屋市にお住まいで来日して8年になりますが、奥様 (中国人妻・在留資格「永住者」) とともにご高齢のため無職で、ご夫婦の収入は中国の年金が若干あるのみで、一般的に言われている年収要件は満たしていませんでした。

しかし、今後の事を考えて、より身分が安定な「永住者」への在留資格変更を希望されていました。

そこで、永住許可申請をするにあたり、お持ちの資産 (持ち家、貯金) と今後の生活の見通しを具体的に示して、安定的に生活できることを丁寧に理由書で説明しました。

これにより申請から5か月ちょっとで無事に永住許可を得ることができました。

行政書士に依頼した理由はなんですか。

夫婦ともに高齢のため、無職・無収入の状態で、持ち家と少々貯金がありましたが、永住許可が得られるかすごく心配でした。(要約)

どうやって当事務所を知りましたか。

インターネットで検索して、顔写真を見て誠実なイメージを持ち、依頼を決めました。(要約)

依頼した感想を教えてください。

意外にも一回の申請で許可が得られて驚きました。これは入念に資料を準備して申請書を作成してもらったおかげです。さすがプロだと思いました。業務の腕が確かで人柄も良く、本当に感謝、感謝しかありません。(要約)

永住許可おめでとうございます!

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。

複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。

初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。

まずはお気軽にご連絡ください。

特定技能2号(宿泊)について

この記事では、宿泊分野の特定技能2号の概要、資格取得要件について解説します。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能2号は、特定技能1号での経験を経て熟練した技能を身につけた外国人材が、引き続き活躍できるよう設けられた制度で、宿泊分野を含む全11分野がその対象です。

|

特定技能1号 |

特定技能2号 |

|

| 該当性 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |

| 在留資格 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新、上限無し |

| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |

| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) | 試験等での確認は原則として不要 |

| 家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |

| 支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |

| 分野 | 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全 12 分野) | ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全 11分野) |

宿泊分野特定技能2号の在留資格取得要件

宿泊分野特定技能2号の在留資格を取得するには、下記の2つの要件をいずれも満たす必要があります。

①「宿泊分野特定技能2号評価試験」の合格

- 当試験は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の様々な業務について、非定型的な内容も含め、熟練した技能で独力で実施できることを認定するためものです。

②宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験を有すること。

- 令和5年6月9日の時点で、宿泊分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら業務に従事する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱われます。

永住許可申請に必要な年数について

特定技能1号は、永住許可申請に必要な「在留期間」に含まれますが「就労期間」には含まれません。

これに対し、特定技能2号は、永住許可申請に必要な「在留期間」および「就労期間」のいずれにも含まれます。

例えば、下記の在留資格をもって引き続き在留した場合、

・留学 3年

・特定技能1号(宿泊) 2年

・特定技能2号(宿泊) 5年

で、永住許可申請に必要な、在留期間10年以上と就労期間5年以上を満たすことになります。

詳細については、下記をご覧ください。

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。

複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。

初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。

まずはお気軽にご連絡ください。

特定技能2号(製造業)について

製造業分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)の特定技能2号の概要、資格取得要件が経済産業省から公表されました。この記事では特定技能2号(製造業)の概要について解説します。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能2号は、特定技能1号での経験を経て熟練した技能を身につけた外国人材が、引き続き熟練工やマネジメント層として活躍できるよう設けられた制度で、素形材・産業機関・電子電子情報処理関連製造業分野を含む全11分野がその対象です。

|

特定技能1号 |

特定技能2号 |

|

| 該当性 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |

| 在留資格 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新、上限無し |

| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |

| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) | 試験等での確認は原則として不要 |

| 家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |

| 支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |

| 分野 | 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全 12 分野) | ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全 11分野) |

製造業分野特定技能2号の在留資格取得要件

- 製造業分野特定技能2号に求められる人物像は、「実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の業者を束ねて指導、監督ができる人材」 です。

- 製造業分野特定技能2号の在留資格を取得するには「特定技能2号評価試験ルート」と「技能検定ルート」の2つのルートがあります。在留資格を取得するためには、この2つのルートのうちいずれかの条件を満たす必要があります。

- どちらのルートでも、 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が、2号評価試験の申込時に必要です。

- 特定技能2号評価試験は令和5年度は、令和5年10月及び令和6年2月に実施される予定です。

特定技能2号評価試験ルート

以下の3つの要件を全て満たすこと

①ビジネス・キャリア検定3級取得

- 生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか

②製造分野特定技能2号評価試験の合格

- 機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか

③日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること

技能検定ルート

以下の2つの要件を全て満たすこと

①技能検定1級取得

- 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか

②日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること

永住許可申請に必要な年数について

特定技能1号は、永住許可申請に必要な「在留期間」に含まれますが「就労期間」には含まれません。

これに対し、特定技能2号は、永住許可申請に必要な「在留期間」および「就労期間」のいずれにも含まれます。

例えば、下記の在留資格をもって引き続き在留した場合、

・技能実習1、2号 3年

・特定技能1号 3年

・特定技能2号 5年

で、永住許可申請に必要な、在留期間10年以上と就労期間5年以上を満たすことになります。

詳細については、下記をご覧ください。

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。

複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。

初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。

まずはお気軽にご連絡ください。

「在留資格認定証明書」交付申請の代理人について

「在留資格認定証明書」の交付申請の代理人

「在留資格認定証明書」の交付申請は、下記に該当する方が申請できます。

①申請人(外国人)本人

②申請人本人の法定代理人

● 親権者 :申請者が18歳未満の場合

● 未成年後見人:申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき等

● 成年後見人 :申請者が成年被後見人の場合

③外国人を受け入れようとする機関の職員その他の省令で定める代理人

このうち、「③外国人を受け入れようとする機関の職員その他の省令で定める代理人」とは下表の方が該当します。

「在留資格認定証明書」の申請代理人

| 在留資格 | 代理人になれる者 |

| 高度専門職 | ■(1号イ又はロの活動を行おうとする場合) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 ■(1号ハの活動を行おうとする場合) 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 |

| 経営・管理 | ■ 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 ■ 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあっては、当該本邦の事務所設置について委託を受けている者 |

| 研究 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 ■ 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |

| 教育 | ■ 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員 |

| 技術・人文知識・国際業務 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |

| 企業内転勤 | ■ 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |

| 介護 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |

| 興業 | ■ 興業契約機関または本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |

| 技能 | ■ 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |

| 特定技能 | ■ 本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員 |

| 技能実習 | ■ 企業単独型技能実習の場合:企業単独型実習実施者の職員 ■ 監理団体型技能実習の場合:監理団体の職員 |

| 留学 | ■ 本人が教育を受ける本邦の機関の職員 ■ 学費や滞在費を支弁する機関の職員 ■ 本邦に居住する本人の親族※ |

| 家族滞在 | ■ 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族※ ■ 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となっている者 |

| 特定活動 | ■ 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもって定めるもの |

| 日本人の配偶者等 | ■ 本邦に居住する本人の親族※ |

| 永住者の配偶者等 | ■ 本邦に居住する本人の親族※ |

| 定住者 | ■ 本邦に居住する本人の親族※ |

※ 親族とは、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族をいいます。

「在留資格認定証明書」は本人が日本にいない場合が多いため、③の代理人による申請が認められています。

受入機関の職員は「在留資格変更許可申請」および「在留期間更新許可申請」については、代理権は認められていません。受入機関の職員は下記に示すように、予め入管に届け出ることで、申請書の提出、在留カードの受取りができる申請取次をすることができます。

申請人または申請代理人に代わって入管に予め届出た下記の者が、申請書の提出、在留カードの受取り等ができる制度で、原則、本人が入管に出頭する必要がありません。

●受入機関の職員 :受入れ外国人の在留資格変更申請および在留期間更新申請

●登録支援機関 :支援する特定技能外国人の在留資格申請

●弁護士・行政書士:すべての在留資格申請

なお、弁護士、行政書士以外の取次者が、業として報酬を得て官公署に提出する申請書や届出書を作成することは、弁護士法又は行政書士法により禁じられています。

関連ページ

私たちは「日本で頑張る外国人と企業を応援したい」という想いを胸に、愛知・三重・静岡・岐阜の東海4県を拠点としつつ、オンラインを通じて全国の皆様を専門的な法律知識と誠実なサービスでサポートします。

複雑な在留資格申請をはじめ、外国人を雇用する企業様のサポート、会社設立、各種許認可手続きまで、お客様の人生とビジネスにおける頼れるパートナーとして幅広くサービスを提供いたします。

初回のご相談は無料です。事前にご予約いただければ休日や業務時間外のご相談も対応可能です。

まずはお気軽にご連絡ください。